|

|

�S���R�O���i�j |

||

�Z�݂悢���ɕ{����낤�� �@����́u�^�̂܂��Â���͕��ʂ̎s�����l���E�������E�s�����邱�Ƃ���v�Ƃ�����|�̂��ƂɊ�������Ă���s���O���[�v�ł��B �@����I�ɘb��������������A���_��Ȃǂ��J�Â��Ă����A�����Ƃ��ǂ��Q�����܂��B �@�����̃X�^���X�͌����E�����ł���A����̐��}�ȂǂƂ͊W���Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��B �@���͈ȑO�͓���Ǝs�c��Ƃ̊W�͂�⌯���Ȃ��̂ł����B �@���̂悤�Ȓ��łP�`�Q���̎��c���i�ۊv�Ƃ��Ɂj�̈ꕔ����͋c��Ƃ��Ă̈ӎv����̉ߒ��𖾂炩�ɂ��A�����Ǝs���ɏ�M���Ă����ׂ��Ƃ̐����オ��͂��߂܂����B �@�c��Ƃ��Ă܂Ƃ܂����Ή����ł�������̂ł����A�u�������ׂ����c���͎s���̕t��������\������v�Ƃ����ӌ��H������A�܂Ƃ܂�܂���B �@�����g�����x��������������܂������A�t�ɂ��ꂪ���������Ƃ����������ޗ��ƂȂ�A���_������ɎQ�������Ă�����������A�u�g�ъ�n�ǖ��v��u�����̈�ٌ��ݖ��v�ł͎��ʂ����肵�Ď����̎咣���q�ׂ�������܂����B �@�悭��\���Ƃ����܂����A�s�����c��������ϔC�����킯�ł͂���܂���B���ق̑����ӎv�𗶂邱�Ƃ͂������ł����A�܂��͖��m�Ȓ�Ă�^��������Ċ����𑱂��Ă���s���O���[�v���Ɛ��ʂ�����������A�\���ȋc�_�̏�ɐ���̌���Ǝ��s���Ȃ���邱�Ƃ��̗v�ł��B �T�����ł��@���@��낤����P�O�T��

|

||

�S���P�T���i���j |

|||||||||||||||||||||||||||||

�lj��f�� �@�R���c��̕Ŏ����S�������u�ψ����v���ڂ���̂�Y��Ă��܂����B �@��ȐR�c���e�ɂ��ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B�ڂ����͌���쐬����Ďs�̂g�o�Ɍf�ڗ\��̉�c�^�����Q�Ƃ��������B

|

|||||||||||||||||||||||||||||

�������q�ǂ��Љ�̍Đ���

|

|||||

�c����v���� �@�R�����c��Ŏ��s���ꂽ���R���c�ɂ��ċc�_���܂����B �@���������E���o�ρE�������̂R��C�ψ���Ɨ\�Z���ʈψ���ōs�����̂ł����A�����������e�ψ����́̕u���������v�Ƃ������Ƃł��B �@����������C�ψ���ł͐���Ɋւ��Ċ����Ȉӌ�����������܂����B �@���R���c�͋c���{���̏d�v�Ȓ��̂ЂƂł��B �܂����s�E�͍��̒i�K�Ŏ��R�ɓ��c�ł��镵�͋C�ł͂���܂�����������Ă����ƍl���Ă��܂��B �@�Ƃ��낪���������Q�̉�h����ًc���o�܂����B �@�P�ڂ̗��R�́u�E���c�Ƃ������t���킢���C���[�W������̂ōD�܂����Ȃ��E�c���̗L�l�͗l�X�ŋc�_�����Ȃ��Ă��i�ł��Ȃ��Ă��H�j�ʂ̌`�i�����E���H�j�Ŋ������Ă���̂Ŗ��Ȃ��v�Ƃ��������e�ł����A���������悤�ł��B �@�c���{���̒��Ɏ��R���c�����Ă���Ƃ�������̉^�p�͗l�X�ł��B �@�ł͂Ȃ��R�c�̉ߒ��Ɏ��R���c�̂悤�Ȃ��̂��K�v���Ƃ����ƁA���܂܂ł͎��^�`���_�`�̌��̒��ɋc�����m���ӌ����Ԃ������c�_��[�߂Ă����ꏊ��������������ł��B �@�u���_�v�Ƃ������̂͂���܂���������Ŏ��ۂ͒P�Ɏ����̎^�����̗��R���q�ׂ邾���Ŕ��_�̎d�g�݂͂���܂���B �@�܂��c�_�����������Ǝv���Ă���̂�������܂�������Ⴂ�܂��B �@�����c���̒��ɂ͋c�_����������Ƃ�������������悤�ł����A�{�l�������Ƃ�������h�Ȃ蓯�ӌ��̎҂���\���ċc�_��������̂ł��B �@�c��͒��炭�ǔF�@�ւƝ�������Ă��܂����B �@�Q�ڂ͉��������Ă�̂�������܂���B �@�ړI�́u�c����v�̐��i�y�ыc���{���𐧒肷�邽�߁v�ŁA�\���͂X���ł��B �@�c���͂ǂ���̓��ʈψ���ɓ��邩���O�ɑŐf����A�����̈ӎv�ł��ꂼ��̈ψ���ɏ������Ă��܂��B �@�c���{���͊e�c���ɒ��ڊւ���Ă�����ł�������ʈψ���Ƃ��Ă������ψ��ȊO�̋c���ւ͉��x���T���ɗ���悤�����A�����̒��c�����c��ł͐i���ɂ��ďڍׂɐ������Ă��܂����B �@�܂��n�ӈψ����͖T���c���ɂ����ʂɔ����������c�_�ɉ���邱�Ƃ�F�߂�Ƃ����Ă���A�S�c���̈ӌ����ő�����d����ƌ����Ă܂����A�T���͓����c���i�P�`�Q���j�����邾���ł��B �@���������ψ���Ƃ����Ƃ���͕t�����{��c�̑O�R�c������Ƃ���ł��B �@�܂��\����ς���̂Ȃ�{��c���J����x�ψ���̉��U�����c���A���߂Đݒu�������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �@�c��^�c�ɌW�邱�Ƃł����琳���c���Ƌc�^�̈ψ����Řb�������A���̂܂܂ƂȂ�܂����B �@���s������̕��܂߂P�T�Č�����܂����B���������܂��B

|

||

�S���T���i���j |

||

���h�c���� �@���������قŕ����Q�T�N�x���ɕ{�s���h�c�̑���s��ꗈ�o�Ƃ��ďo�Ȃ��܂����B �@�V�����X���ƐV�ǒ��Q�R���Ɏ��߂���t����ޒc�҂���͎ӎ�������܂����B �@���h�c�͉Ў��̏o���͂������ł��������Q��s���҂̑{���A�܂��n��ł̍s���ɑ��鋦�͂ȂǕ��L�����Ă��܂��B �@ �@�S���I�ɒc���̌������뜜����Ă��܂����A�{�s�ɂ����Ă��s���ƒn�悪���̈Ӌ`���Ċm�F���K�v�ɉ����ĐϋɓI�Ɏx�����Ă����ׂ��ł��B |

||

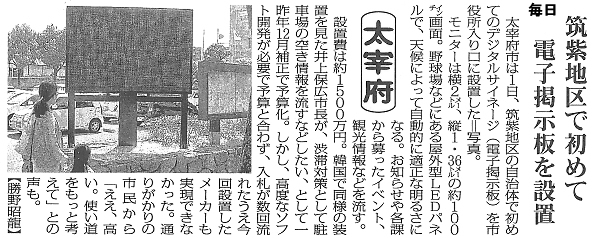

�d�q�f���� �@�s���������A�Ƃ����Ă�������ɂ����ꏊ�ł������ԏ�̋��ɓd�q�f�����ݒu����܂����B �@��p�͂P�T�O�O���~�ŁA�L���ɂ�����悤�Ɉ��N�̂P�Q���c��̕�ɏo�Ă܂����B �@�w�ƈꌬ�������z�x���Ǝv���܂����A�ψ���ł̎��s���̐����͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�Ƃ������Ƃł������A�ψ�����͏ꏊ����ʂɑ���^��A���̓��e�Ȃǂɂ��đ����̋^�`���o����܂����B �@�Ђ�߂���v�����Ƃ��������z�̎d�����ƂĂ��厖���Ǝv���܂��B �@�����c�ĂƂ��Ă�����O�ɏ\���Ȓ����⌟�������Ă����������������c�B |

||

Copyright © 2012 �@��c�����㉇�� �@All Rights Reserved. |